Wie geht es nach der Bundestagswahl weiter?

Chronologie: Vom Wahltag zum neuen Bundeskanzler

Deutschland hat am 26. September 2021 einen neuen Bundestag gewählt. Doch wie geht es in den Wochen und Monaten nach der Wahl weiter? Wie laufen die Gespräche zwischen den Parteien? Wann konstitutiert sich der neue Bundestag? Und wer zieht am Ende ins Kanzleramt ein? Wir begleiten die Zeit nach der Bundestagswahl in unserer Chronologie.

Überblick: Wie geht es nach der Wahl weiter?

Die Bundestagswahl 2021 ist denkbar knapp ausgefallen. Sowohl SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sehen im Wahlergebnis einen klaren Auftrag für ein Dreierbündnis jeweils mit den Grünen und der FDP.

Einen formalen Ablauf für die Regierungsbildung gibt es nicht. Grundsätzlich können alle Parteien miteinander Sondierungsgespräche führen. Dies wurde von den Parteien schon entsprechend angekündigt. Bei Sondierungsgesprächen wird ausgelotet, wer sich unter welchen Bedingungen eine Koalition mit wem vorstellen kann.

Haben sich zwei oder mehr Parteien darauf verständigt, beginnen die Koalitionsverhandlungen. Für diese gibt es ebenfalls kein zeitliches Limit. Es kann also noch dauern, bis Deutschland eine neue Regierung hat. In den Koalitionsverhandlungen wird über die Ziele der künftigen Legislaturperiode, aber auch über die Besetzung der Ministerien gesprochen. Am Ende steht der Koalitionsvertrag, in der die Zusammenarbeit als Regierungskoalition festgehalten wird.

Bis die Regierungsbildung abgeschlossen ist, bleibt Angela Merkel von der CDU Bundeskanzlerin und die jetzige Bundesregierung geschäftsführend im Amt, damit der Staat weiterhin handlungsfähig bleibt.

Einen festen Termin gibt es jedoch für den Bundestag: Spätestens 30 Tage nach der Bundestagswahl muss er erstmals zusammentreten, das heißt bis zum 26. Oktober 2021. Dann wählen die Abgeordneten auch die Bundestagspräsidentin bzw. den Bundestagspräsidenten.

Ist der Koalitionsvertrag unterzeichnet, wählen die Abgeordneten des Deutschen Bundestags offiziell den neuen Bundeskanzler. Im ersten (und wenn nötig zweiten) Wahlgang ist eine absolute Mehrheit der Stimmen nötig, um Bundeskanzler zu werden. Sollte ein dritter Wahlgang nötig werden, reicht die relative Mehrheit.

Wie hat Deutschland gewählt?

Das Wahlergebnis im Überblick

Das endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl 2021 liegt vor: Einen Überblick mit den wichtigsten Zahlen und Daten sowie eine Kurzanalyse bietet unsere Seite zum Wahlergebnis.

Wie wird der Bundeskanzler gewählt?

8. Dezember 2021

Wie der Bundeskanzler zu wählen ist, ist im Grundgesetz festgelegt. Zunächst wird der Kanzler formal vom Bundespräsidenten vorgeschlagen und schließlich von den Mitgliedern des Deutschen Bundestags gewählt. Dafür kamen die Abgeordneten am 8. Dezember 2021 zusammen.

Die Wahl ist geheim, das heißt, die Parlamentarier:innen füllen ihre Stimmzettel allein in einer Wahlkabine aus. Dann werden sie einzeln namentlich aufgerufen, geben ihren Wahlausweis ab und werfen ihren Stimmzettel in die Wahlurne.

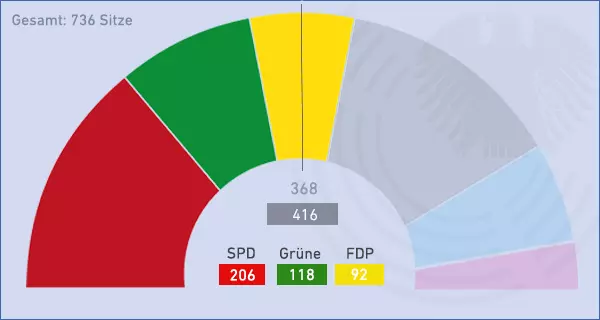

Um Kanzler zu werden, braucht Olaf Scholz die absolute Mehrheit im Parlament, das sind 369 Stimmen. Da die Ampelparteien zusammen 416 Sitze auf sich vereinen, haben sie die Mehrheit eigentlich sicher. Doch es kann immer auch Abweichler:innen aus den eigenen Reihen geben, die Olaf Scholz ihre Stimme verweigern. Diese Wahl ist somit auch ein erster Stimmungstest für den neuen Kanzler. Erhält Olaf Scholz die absolute Mehrheit, muss er die Wahl noch annehmen.

Dann wird die Bundestagssitzung erst einmal unterbrochen. Denn der neue Bundeskanzler fährt ins Schloss Bellevue, wo er vom Bundespräsidenten offiziell zum Kanzler ernannt wird. Zurück im Bundestag nimmt die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) Olaf Scholz den Amtseid ab. Der Eid ist im Grundgesetz festgeschrieben, wobei die religiöse Formel am Ende weggelassen werden kann:

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

Nach dem Amtseid von Olaf Scholz geht es für einen weiteren Besuch ins Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch allen 16 Ministerinnen und Ministern ihre Ernennungsurkunden übergibt. Wieder zurück im Bundestag wird die Bildung der neuen Regierung verkündet und auch alle Ministerinnen und Minister vereidigt. Nun kann die neue Regierung auf der Regierungsbank Platz nehmen und mit ihrer Arbeit beginnen.

Darüber hinaus bilden sich jetzt auch die Ausschüsse des Parlaments und die Abgeordneten können so richtig mit der Arbeit loslegen.

Haben alle drei Ampel-Parteien dem Koalitionsvertrag zugestimmt?

6. Dezember 2021

Ja. Zwei der drei Ampelparteien, SPD und FDP, hatten dem Koalitionsvertrag bereits am Wochenende zugestimmt. Die SPD (mit fast 99 Prozent) und die FDP (mit mehr als 92 Prozent) sagten auf digitalen Parteitagen am 4. und 5. Dezember 2021 „ja“ zum Bündnis. Die Entscheidung der Grünen fiel dann am Nikolaustag. 86 Prozent der Parteimitglieder stimmten dem Koalitionsvertrag zu. Zum ersten Mal wird es nun auf Bundesebene ein Bündnis aus SPD, FDP und Grünen geben.

Der Koalitionsvertrag soll am Dienstag, 7. Dezember 2021, unterzeichnet werden. Voraussichtlich am Mittwoch, 8. Dezember 2021, wird Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt und das neue Kabinett vereidigt.

Welche Minister:innen benennt die SPD?

6. Dezember 2021

Mit Spannung wurde die Benennung der sieben Ministerposten durch Olaf Scholz erwartet. In den letzten Tagen wurde viel darüber diskutiert, ob Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Nun ist klar: Ja.

Alle SPD-Minister:innen in Überblick:

- Innen: Nancy Faeser

- Arbeit und Soziales: Hubertus Heil

- Verteidigung: Christine Lambrecht

- Gesundheit: Karl Lauterbach

- Bauen: Klara Geywitz

- Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Svenja Schulze

- Chef des Bundeskanzleramts: Wolfgang Schmidt

Wie geht es nach Vorstellung des Koalitionsvertrags weiter?

26. November 2021

Der Koalitionsvertrag muss bei SPD und FDP jeweils durch Parteitage und bei den Grünen in einer Mitgliederbefragung gebilligt werden. Bei der SPD wird am 4. Dezember 2021 ein digitaler Parteitag mit 600 Delegierten und dem Parteivorstand über den Koalitionsvertrag entscheiden. Im Anschluss werden auch die Minister:innen der SPD bekannt gegeben. Bei der FDP findet am 5. Dezember 2021 ein digitaler Parteitag zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag statt. Bei den Grünen können die 125.000 Mitglieder in einer digitalen Urabstimmung vom 26. November bis 6. Dezember 2021 über den Koalitionsvertrag und das Personaltableau abstimmen. Am selben Tag wird das Ergebnis vorgestellt.

Stimmen alle drei Parteien dem Koalitionsvertrag zu, kann dieser in der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember 2021 unterzeichnet und anschließend Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden.

Wer wird für welche Ministerposten bereits gehandelt?

Bei FDP und Bündnis 90/Die Grünen wurden die möglichen Ministerinnen und Minister einer künftigen Bundesregierung bereits vorgeschlagen. Bei der SPD erfolgt dies beim digitalen Parteitag am 4. Dezember 2021.

Bei der FDP werden als Ministerinnen und Minister vorgeschlagen:

- Finanzen: Christian Lindner

- Justiz: Dr. Marco Buschmann

- Verkehr und Digitales: Dr. Volker Wissing

- Bildung und Forschung: Bettina Stark-Watzinger

Bei den Grünen werden als Ministerinnen und Minister benannt:

- Auswärtiges Amt: Annalena Baerbock

- Wirtschaft und Klimaschutz: Robert Habeck (Vizekanzler)

- Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Anne Spiegel

- Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: Steffi Lemke

- Ernährung und Landwirtschaft: Cem Özdemir

- Staatsministerin für Kultur und Medien: Claudia Roth

Was steht im Koalitionsvertrag der Ampel?

24. November 2021

Zwei Monate nach der Bundestagswahl haben SPD, Grüne und FDP ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und sich auf eine gemeinsame Koalition geeinigt. Am 24.November 2021 haben sie in Berlin den Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ sowie die Verteilung der Ministerämter für eine gemeinsame Ampel-Regierung vorgestellt.

Die wichtigsten Punkte:

- Bis 2030 soll Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Deutlich mehr sauberer Strom soll dann auch einen vorgezogenen Kohleausstieg ermöglichen.

- Die erneuerbaren Energien sollen massiv ausgebaut und dafür die Planungsverfahren beschleunigt werden.

- SPD, Grüne und FDP wollen den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde erhöhen.

- Das Rentenniveau soll gesichert werden. Rentenkürzungen und die Anhebung des Renteneintrittsalters werden ausgeschlossen. Außerdem soll der Einstieg in die gesetzliche Aktienrente erfolgen.

- Die Kindergrundsicherung soll kommen, in der alle bisherigen finanziellen Unterstützungsleistungen gebündelt werden.

- Hartz IV soll reformiert werden, die Sozialleistung soll künftig „Bürgergeld“ heißen. In den ersten zwei Jahren des Bezugs soll weder das Vermögen noch die Angemessenheit der Wohnung überprüft werden.

- Die Mietpreisbremse soll verlängert und verschärft werden. Die Koalition hat sich zum zum Ziel gesetzt, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 100 000 öffentlich geförderte Wohnungen.

- SPD, Grüne und FDP wollen mehr Geld in die Schiene stecken und Reformen bei der Deutschen Bahn durchführen. Durch den Deutschlandtakt sollen künftig die Züge zwischen den größten Städten im Halbstundentakt fahren. Der öffentliche Nahverkehr soll ebenfalls gestärkt werden. Ein Tempolimit wird es weiterhin nicht geben, ebenso wenig ein Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2030.

- Das Einwanderungsrecht solle weiterentwickelt werden, um dem Mangel an Fachkräften in Deutschland entgegenzuwirken. Die neue Koalition will die Asylverfahren und Familienzusammenführungen beschleunigen und zugleich eine Rückführungsoffensive starten.

- Das Staatsangehörigkeitsrecht soll reformiert werden, die Mehrfachstaatsangehörigkeit soll ermöglicht und der Weg zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit soll vereinfacht werden.

- Das Wahlalter soll sowohl bei der Europawahl als auch bei der Bundestagswahl auf 16 Jahre gesenkt werden.

Wie ist der Zwischenstand bei den Koalitionsverhandlungen?

12. November 2021

Rund drei Wochen haben die 22 Arbeitsgruppen mit knapp 300 Teilnehmenden der drei Parteien SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zu ihren jeweiligen Politikfeldern verhandelt. Am Mittwoch, 10. November 2021, um 18 Uhr musste jede Gruppe ein maximal fünfseitiges Papier vorlegen. Nun ist es Aufgabe der drei Generalsekretäre – Lars Klingbeil (SPD), Michael Kellner (Grüne) und Volker Wissing (FDP) –, die 22 Einzeltexte in ein Gesamtpapier zusammenzuführen. Ab kommender Woche sollen die noch offenen und kritischen Punkte in der 21-köpfigen Hauptverhandlungsgruppe weiter besprochen werden.

Dem Vernehmen nach sind viele wichtige Punkte offen geblieben. So könnte eine zu zögerliche Klimapolitik einer der Knackpunkte auf dem Weg zu einer Ampelkoalition sein. Während sich SPD und FDP zuversichtlich zeigen, bis Anfang Dezember 2021 eine neue Regierung gebildet zu haben, äußerte sich Grünen-Co-Chef Robert Habeck zurückhaltender. Wenn es nicht gelinge, die Weichen für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels zu stellen, „dann sind wir in den Koalitionsverhandlungen gescheitert“, sagte Habeck in einem Interview mit dem RBB. Geplant ist bislang, dass Olaf Scholz (SPD) in der Woche vom 6. Dezember 2021 zum neuen Bundeskanzler einer Ampelkoalition gewählt wird.

Quelle: tagesschau.de

Was ist die konstituierende Sitzung des Bundestags?

26. Oktober 2021

Am 26. Oktober 2021 hat die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestags stattgefunden, also die erste Sitzung des Parlaments in einer neuen Wahlperiode. Das bedeutet, dass an diesem Tag die neu und die wiedergewählten Abgeordneten des 20. Bundestags zum ersten Mal zusammengekommen sind. Die 19. Legislaturperiode endete damit offiziell. 736 Parlamentarierinnen und Parlamentarier zählt der Deutsche Bundestag, davon sind 279 Abgeordnete neu.

Mehr Infos zu den Abgeordneten

Nach Artikel 39 Absatz 2 des Grundgesetzes muss der Bundestag spätestens am dreißigsten Tag nach der Wahl zusammentreten. Am 26. Oktober 2021 war damit der letztmögliche Tag für die konstituierende Sitzung.

Was passiert an diesem Tag?

Bei der konstituierenden Sitzung wählen die Abgeordneten die bzw. den Bundestagspräsident:in, deren bzw. dessen Stellvertreter:in sowie die Schriftführer:innen. Außerdem beschließen sie die Geschäftsordnung des Bundestags.

Bei der konstituierenden Sitzung des 20. Bundestags wählten die Abgeordneten die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas zur Bundestagspräsidentin. Die 53-Jährige bekleidet damit als dritte Frau das formal zweithöchste Amt der Bundesrepublik Deutschland und folgt auf Wolfgang Schäuble von der CDU. Sie erhielt eine breite Mehrheit von 79,6 Prozent. Traditionell stellt die größte Fraktion die bzw. den Präsident:in des Bundestags.

Kommt die Ampel?

Wann starten die Koalitionsverhandlungen?

20. Oktober 2021

Nachdem sich die Gremien von SPD, Grünen und FDP nach der Vorlage eines Sondierungspapiers für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen haben, soll es am Donnerstag, 21. Oktober 2021, losgehen. Fast 300 Politikerinnen und Politiker der drei Parteien beraten dann über das Programm und das künftige Personal einer neuen Bundesregierung. Jede Partei stellt voraussichtlich 96 Abgeordnete. In der kommenden Woche sollen dann in insgesamt 22 Arbeitsgruppen die Inhalte besprochen werden.

Die Finanzen werden wohl der Knackpunkt bei den Koalitionsverhandlungen werden. Alle drei Parteien haben sich im Sondierungspapier auf die Einhaltung der Schuldenbremse geeinigt. Während die Grünen milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung oder Bildung teilweise auch über Kredite durch öffentliche Unternehmen, die im Rahmen der Schuldenbremse erlaubt sind, finanzieren möchten, erteilt die FDP dieser Vorgehensweise bisher eine klare Absage.

Folgende Arbeitsgruppen soll es voraussichtlich geben: Moderner Staat und Demokratie; Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur; Innovation, Wissenschaft und Forschung; Wirtschaft; Arbeit; Finanzen und Haushalt; Sozialstaat, Grundsicherung und Rente; Landwirtschaft und Ernährung; Mobilität; Klima, Energie, Transformation; Umwelt- und Naturschutz; Bauen und Wohnen; Gesundheit und Pflege; Bildung und Chancen für alle; Kinder, Familie, Jugend; Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Sport; Gleichstellung, Vielfalt; gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land; Flucht, Migration, Integration; Sicherheit, Verteidigung Entwicklung, Außen, Menschenrechte; Europa.

Quellen: tagesschau.deSpiegel onlineWDR

Was steht im Sondierungspapier von SPD, Grüne und FDP?

15. Oktober 2021

Die Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. In Berlin beschlossen die Parteispitzen ein Sondierungspapier, das die wichtigsten Punkte einer Koalition enthält. Das gemeinsame Papier muss dann von den Parteigremien bewertet werden. Bei einem positiven Votum könnten die Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche starten.

Der SPD-Parteivorstand hatte die Entscheidung noch am Freitagnachmittag abgesegnet. Der kleine Parteitag der Grünen hat sich am 17. Oktober mit großer Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung ausgesprochen. Bundesvorstand und Bundestagsfraktion der FDP votierten am Montag einstimmig für die Aufnahme der Gespräche zur Bildung einer Regierung.

Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, GRÜNE und FDP

Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, GRÜNE und FDP

- Digitalisierung

Im ersten Jahr der Regierung sollen alle notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Ziel ist es, die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Die Verwaltung soll digitaler werden. Der ländliche Raum soll gestärkt werden. Notwendige Investitionen in schnelles Internet und Mobilität sollen erfolgen.

- Klimaschutz

Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. Die zentrale gemeinsame Aufgabe ist, Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad zu bringen. Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Landwirtschaft. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll drastisch zu beschleunigt werden. Dazu werden Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigt. Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Für die Windkraft an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. Es soll ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 erfolgen. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) umgestellt werden können. Deutschland soll zum Leitmarkt für Elektromobilität gemacht werden und dafür soll der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur massiv beschleunigt werden. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben.

- Moderne Arbeitswelt

Gewerkschaften und Arbeitgeber sollen dabei unterstützen werden, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Der gesetzliche Mindestlohn soll im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden. Im Anschluss daran wird eine Mindestlohnkommission über die weiteren Erhöhungsschritte befinden.

- Soziale Sicherheit

Die gesetzliche Rente soll gestärkt und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent gesichert werden. Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz soll in eine teilweise Kapitaldeckung der Gesetzlichen Rentenversicherung eingestiegen werden. Dazu wird man in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von zehn Milliarden Euro zuführen. Reserven sollen am Kapitalmarkt reguliert angelegt werden. Das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds soll geprüft werden. Der Sparerpauschbetrag soll auf 1.000 Euro erhöht werden. Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) soll ein Bürgergeld eingeführt werden. Das Gesundheitswesen soll gestärkt werden, damit es für kommende Krisen gut vorbereitet ist. Eine Offensive für mehr Pflegepersonal mit gut ausgebildeten Pflegekräften, guten Arbeitsbedingungen und angemessenen Löhnen ist geplant. Die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten.

- Familien und Bildung

In einem Neustart der Familienförderung sollen bisherige Leistungen in einem eigenen Kindergrundsicherungsmodell gebündelt und automatisiert ausgezahlt werden. Jedes Kind soll die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung haben. Länder und Kommunen sollen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützt werden. Die Weiterbildung soll verbessert werden, so dass jederzeit ein Berufsabschluss nachgeholt werden kann. Das BAföG soll reformiert und dabei elternunabhängiger gestaltet werden.

- Wirtschaft

Der Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung soll auf 3,5 Prozent des BIP erhöht werden. Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll attraktiver gemacht werden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur wirken. Ein regelbasierter Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Standards soll gestärkt werden.

- Bauen und Wohnen

Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Durch serielles Bauen, Digitalisierung, Entbürokratisierung und Standardisierung sollen die Kosten für den Wohnungsbau gesenkt werden. Der Klimaschutz beim Neubau soll gestärkt und die energetische Sanierung im Bestand soll beschleunigt werden, um die Klimaziele auch im Gebäudebereich zu erreichen. Die illegale Finanzierung von Immobilien soll durch geeignete Maßnahmen bekämpft werden.

- Vielfalt in der modernen Demokratie

Das Staatsangehörigkeitsrecht, das Familienrecht, das Abstammungsrecht und das Transsexuellengesetz soll ebenso wie die Regelungen zur Reproduktionsmedizin angepasst werden. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen praktikabler ausgestaltet werden. Ein Punktesystem soll als zweite Säule zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften eingeführt werden. Diejenigen, die gut in Deutschland integriert sind und für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen, sollen schneller einen rechtssicheren Aufenthaltsstatus erhalten können. In allen Bereichen soll entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queer-Feindlichkeit und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit vorgegangen werden, damit Vielfalt auch in gleicher Sicherheit für jede und jeden möglich ist. Der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt soll entgegenwirkt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen soll weiter ausgebaut werden. Das Wahlrecht soll überarbeitet werden, um nachhaltig das Anwachsen des Deutschen Bundestages zu verhindern. Das Wahlalter für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und Europäischen Parlament soll auf 16 Jahre gesenkt werden.

- Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen

Im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse sollen die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleistet werden, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur. Damit die bereitgestellten Mittel auch eingesetzt werden, müssen Planungsprozesse und Genehmigungen deutlich beschleunigt werden. Es werden keine neuen Substanzsteuern eingeführt und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer werden nicht erhöht.

- Verantwortung für Europa und die Welt

Deutschland stellt sich seiner globalen Verantwortung. Keine der großen Aufgaben kann Deutschland alleine bewältigen. Die Europäische Union soll gestärkt werden. Die Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik soll wertebasiert und europäischer aufgestellt werden. Europa soll auf der Grundlage solider und nachhaltiger Staatsfinanzen gemeinsam wirtschaftlich stark aus der Pandemie herauskommen, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen und den Green Deal konsequent umzusetzten. Eine europäische digitale Infrastruktur, ein gemeinsames Eisenbahnnetz, eine Energieinfrastruktur für erneuerbaren Strom und Wasserstoff sowie Forschung und Entwicklung auf dem Niveau der Weltspitze sind Voraussetzungen für die europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Die NATO ist unverzichtbarerer Teil der Sicherheit. Mit den europäischen Partnern sollen Anstrengungen unternommen werden, das Sterben auf dem Mittelmeer genauso wie das Leid an den europäischen Außengrenzen zu beenden. Die Asylverfahren, die Verfahren zur Familienzusammenführung und die Rückführungen sollen beschleunigt und legale Wege sollen geschaffen werden. Abkommen mit Drittstaaten über Migration sollen dabei helfen.

Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP

Dreier-Sondierungsgespräche zur Ampel vereinbart

6. Oktober 2021

Die FDP will zunächst Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen führen. Auch die Grünen wollen in die Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich erfreut gezeigt über die geplante gemeinsame Sondierung mit FDP und Grünen über ein Regierungsbündnis. Die Bürgerinnen und Bürger hätten der SPD einen Auftrag gegeben, dass eine Regierung zustande komme, sagte Scholz in Berlin.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat die Bereitschaft von CDU und CSU zu weiteren Sondierungsgesprächen bekräftigt. In den vergangenen Tagen habe die Union Gespräche mit FDP und Grünen geführt. Die FDP habe signalisiert, dass es in sehr vielen Punkten Übereinstimmung gibt mit der Union. CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung von Grünen und FDP zu Dreiergesprächen mit der SPD als „De-facto-Absage an Jamaika“ gewertet. FDP-Chef Christian Lindner sagte, eine Jamaika-Koalition bleibe für seine Partei eine „inhaltlich tragfähige Option“.

Die Grünen-Parteivorsitzende Annalena Baerbock sagte, die Grünen seien zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, jetzt weiter vertieft – gerade auch mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, die sie in den bilateralen Gesprächen feststellen konnten – mit FDP und SPD zu sprechen. Grünen-Chef Robert Habeck sagte, die Einzelrunden der vergangenen Tage hätten gezeigt, dass mit SPD und FDP „die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind“.

Weitere Gespräche mit SPD oder Union?

4. Oktober 2021

Eine Woche nach der Bundestagswahl sind auch die SPD und die Union in die Sondierungsgespräche eingestiegen. Die SPD will nach getrennten Gesprächen mit der FDP und den Grünen zügig konkrete Sondierungen mit beiden Parteien zur Bildung einer Ampel-Koalition aufnehmen. Die Sozialdemokraten hatten die Treffen mit FDP und Grünen als konstruktiv bezeichnet. Die Grünen verweisen auf ihr am Dienstag, 5. Oktober, geplantes Treffen mit der Union, neigen bisher öffentlich aber einer Ampel-Koalition zu. CDU und CSU hatten nach dem Gespräch mit der FDP die inhaltliche Nähe zu den Liberalen betont.

Quellen: tagesschau.de www.mdr.de

Wer spricht jetzt mit wem zuerst?

29. September 2021

Üblicherweise lädt die nach der Wahl stärkste Kraft, in diesem Fall die SPD, zu Gesprächen ein. Doch auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will den Kampf ums Kanzleramt noch nicht aufgeben und signalisierte Gesprächsbereitschaft in Richtung FDP und Grünen.

Die beiden Königsmacher, FDP und Bündnis 90/Die Grünen, möchten sich jedoch erst einmal untereinander abstimmen. Dass sich die kleinen Parteien zuerst besprechen, ist ein Novum in der Geschichte der Regierungsbildungen in Deutschland. Am 28. September 2021 gab es bereits ein erstes Treffen der Grünen- und FDP-Spitzen. Mit dabei waren Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen sowie Christian Lindner und Volker Wissing von der FDP. Danach posteten alle vier das identische Selfie mit folgender Botschaft: „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“

FDP und Grüne wollen ihre Sondierungen fortsetzen. Darüber hinaus haben die beiden Parteien für das Wochenende separate Termine mit der SPD vereinbart. CDU und CSU haben FDP und Grüne zu Beratungen eingeladen. Bei der bevorstehenden Regierungsbildung kommen nur Dreierbündnisse in Frage. Wahrscheinlicher ist derzeit eine Ampel-Koalition, geführt von Olaf Scholz als Kanzler. Doch auch eine Jamaika-Koalition mit Armin Laschet im Kanzleramt ist möglich.

Quellen: Spiegel Online tagesschau.de zeit.de

Wie reagiert das Ausland auf die Wahl?

28. September 2021

Viele im Ausland sind sich einig, dass die Regierungsbildung möglichst rasch vonstatten gehen solle. Es gebe große Herausforderungen wie die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Bekämpfung der Klimakrise, bei denen es keine Zeit zu verlieren gebe. Allerdings befürchten viele Beobachter:innen im Ausland eine monatelange Hängepartie, bis eine neue Bundesregierung steht.

Insbesondere Frankreich drückt aufs Tempo. Unser Nachbar hat ab Januar 2022 die Ratspräsidentschaft inne. Hier sei eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland unerlässlich. „Wir wollen viele Europa-Initiativen starten - Investitionen in Industrie und Klima - dafür brauchen wir Deutschland und eine stabile Regierung, die möglichst schnell gebildet wird“, so Europa-Staatssekretär Clement Beaune im ARD-Interview.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zu Angela Merkel einen kurzen Draht und muss sich hier bei einem neuen Kanzler umstellen. Befürchtungen seitens der EU gibt es vor allem dahingehend, dass ein monatelanges Ringen um die Regierungsbildung in Deutschland auch die EU insgesamt lähmt.

Russland setzt auf „Kontinuität“ und sei „daran interessiert, dass die Beziehungen fortbestehen und ausgebaut werden“, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Gegenüber den Grünen und einem von der Partei geführten Außenministium gibt es gewisse Vorbehalte in Moskau, da die Grünen bei vielen Themen eine sehr russisch-kritische Haltung einnehmen.

Auch China ist bezüglich den Grünen skeptisch. Peking wünscht sich vor allem Pragmatismus. „Wir hoffen und erwarten, dass die neue deutsche Regierung ihre pragmatische und ausgewogene China-Politik fortsetzt“, sagte Hua Chunying, eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums. China-Kenner:innen erwarten mit einem Kanzler Olaf Scholz und einer Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP jedoch mehr Spannungen als unter Angela Merkel.

Die USA gratulierten der SPD zum Wahlsieg. Es wird eine Neubelebung und Intensivierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern erwartet.

Quellen: tagesschau.deHandelsblatt t-online

Koalitionsmöglichkeiten: Wer könnte mit wem regieren?

27. September 2021

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten werden die Parteien nach der Bundestagswahl 2021 für eine tragfähige Mehrheit aller Voraussicht nach ein Dreierbündnis schließen müssen. Das erschwert die Regierungsbildung und verlangt Kompromissbereitschaft. Wer könnte mit wem regieren?

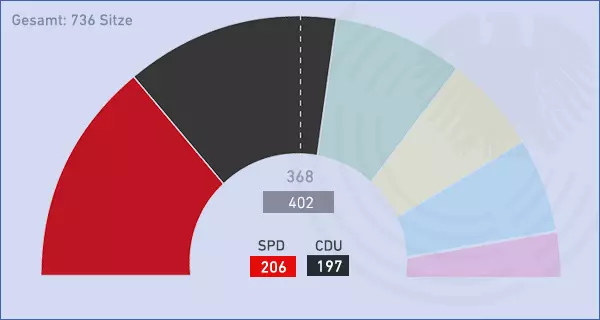

Große Koalition

Rein rechnerisch ist eine Große Koalition bestehend aus Union und SPD zwar möglich. Doch diese Option wird von keiner der beiden Parteien angestrebt. Vielmehr loten Union und SPD verschiedene Dreierbündnisse aus. Sollte eine Zusammenarbeit mit Bündnis 90/Die Grünen und/oder FDP jedoch scheitern, ist eine Wiederauflage der Großen Koalition, dieses Mal wohl unter der Führung von Olaf Scholz, denkbar.

Ampel-Koalition

Eine Ampel-Koalition bestehend aus SPD, FDP und Grüne hätte rechnerisch eine komfortable Mehrheit. Wählerinnen und Wähler der Grünen und der SPD würden eine solche Koalition bevorzugen, wie eine Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD ergab. 43 Prozent der Grün-Wählenden stuft eine solche Koalition als „gut“ ein, 38 Prozent der SPD-Wählerschaft (Quelle: tagesschau.de). Dies ist kaum verwunderlich, gibt es doch große programmatische Schnittmengen wie die Erhöhung des Mindestlohns, die Lockerung der Schuldenbremse oder die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Die FDP-Anhängerschaft tut sich mit einer Ampel-Koalition jedoch schwerer. Diese favorisieren nur 32 Prozent, während die Zustimmung zu einer Jamaika-Koalition (Union, Grüne, FDP) bei 46 Prozent der FDP-Wähler:innen liegt. Inhaltlich liegen hier vor allem FDP und Bündnis 90/Die Grünen weit auseinander, etwa bei der Finanzpolitik und möglichen Steuererhöhungen. Hier müssten beide Seiten teilweise zu großen Zugeständnissen bereit sein, aber es gibt auch inhaltliche Gemeinsamkeiten, etwa bei der Entlastung von Familien oder der Einwanderungspolitik.

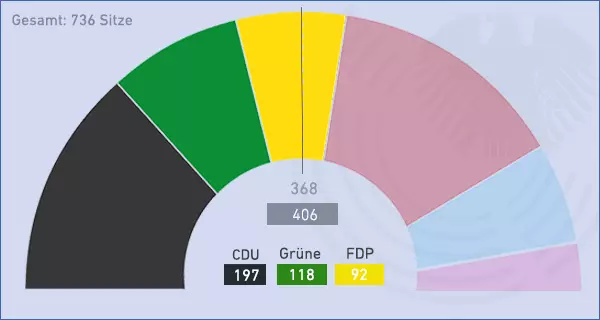

Jamaika-Koalition

Auch eine schwarz-grün-gelbe Koalition ist möglich. Hier gibt es große inhaltliche Überschneidungen zwischen Union und FDP. Allerdings favorisieren Unions-Wähler:innen eher eine Große Koalition (57 Prozent) als ein Jamaika-Bündnis (35 Prozent) (Quelle: tagesschau.de). Union und FDP könnten bei einer solchen Konstellation versuchen, die Grünen bei zentralen Vorhaben etwa in der Klima- und der Sozialpolitik auszubremsen. 2017 scheiterten die damaligen Jamaika-Gespräche allerdings nicht an den Grünen, sondern an der FDP.

Rechnerisch wären auch noch eine Keniakoalition (SPD, Union, Grüne) oder eine Deutschland-Koalition (Union, SPD und FDP) denkbar, werden derzeit jedoch nicht in Betracht gezogen. Rot-Grün-Rot (SPD, Grüne, Linke) hätte keine Mehrheit. Für die Kiwi-Koalition (Union, Grüne) würde es ebenfalls nicht reichen. Mit der AfD möchte keine andere Partei koalieren.

Letzte Aktualisierung: November 2021, LpB BW