Wahlkampf

Funktionen, Instrumente und Wirkungen

Bei Wahlkämpfen wird selten etwas dem Zufall überlassen, und gerade in den vergangenen Jahrzehnten haben sich Management- und Kommunikationsstrategien noch einmal weiter professionalisiert. Frank Brettschneider analysiert entlang der Schritte von Analyse, Planung, Umsetzung und Evaluation eines Wahlkampfes, wie das Management eines modernen Wahlkampfes durch Strategien und Taktiken der Kommunikation und Themenplatzierung geprägt ist.

Dabei sind Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in der Analysephase immer mehr mit einer fragmentierten Zielgruppe und sinkender Parteibindung konfrontiert. In der Planungsphase muss daher ein passendes Gleichgewicht zwischen Personen, Themen und Richtungen eines Wahlkampfes gefunden werden. In der Umsetzung gehen Parteien neben den etablierten Wegen von Plakat- und Informationskampagnen auch verstärkt neue Wege der Vermittlung, etwa über die Sozialen Medien. Die diesjährige Bundestagswahl wird voraussichtlich nicht nur durch diese dynamische digitale Informationslandschaft, sondern umgekehrt auch durch die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie geprägt sein.

Zum Autor

Prof. Dr. Frank Brettschneider ist Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. In seiner Forschung beschäftigt er sich u. a. mit Wählerverhalten, Medienwirkungen, Wahlkampagnen und Themenmanagement.

Vorabveröffentlichung aus der Zeitschrift Bürger & Staat

Das B&S-Heft „Bundestagswahl 2021“ erscheint im August 2021

Stand des Textes: Juni 2021 | Aufbereitete Onlineversion durch die Internetredaktion der LpB BW.

Einleitung: die Bundestagswahl 2021

Die Bundestagswahl 2021 ist in vielerlei Hinsicht besonders. Erstens: Die Corona-Pandemie wirkt sich sowohl auf die Themen des Wahlkampfes als auch auf den Einsatz der Wahlkampfinstrumente aus. Zweitens: Angela Merkel tritt nicht mehr an. Drittens: Die Grünen befinden sich — im Vergleich zu 2017 — im Aufwind. Möglicherweise kann ohne sie keine Regierung gebildet werden. Viertens: Die politische Stimmung ist relativ wechselhaft.

Angesichts dieser Ausgangslage können wenige Stimmen über die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag und damit über mögliche Koalitionen entscheiden. Es überrascht daher nicht, dass sich Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer um jede Stimme bemühen. Themen und Kandidierende sind die Zutaten des Wahlkampfes. Parteien transportieren sie mittels traditioneller Wahlkampfinstrumente wie Medienarbeit, Straßenwahlkampf, Plakaten, Wahlwerbespots, Broschüren und Homepage. Hinzu kommen Soziale Medien und Soziale Netzwerke. Aber was genau sind die Ziele von Wahlkämpfen? Welche Rolle spielen Themen-Management, Negative Campaigning, Plakate und Online-Wahlkampf? Diesen Fragen wird im Folgenden nachgegangen.

Das „Wahlkampf-Dreieck“

Wählerinnen und Wähler, Parteien und Massenmedien bilden ein „Wahlkampf-Dreieck“ (Abbildung 1; vgl. Brettschneider 2002a). Die Wahlberechtigten weisen den Parteien durch ihre Stimmabgabe Macht auf Zeit zu. Dabei spielen ihre langfristigen Bindungen an Parteien sowie ihre aktuellen Eindrücke von den Parteien und ihren Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern eine wesentliche Rolle.

Die Parteien wiederum müssen die Wahlberechtigten im Wahlkampf erreichen und zur Stimmabgabe bewegen. Dazu kommunizieren sie einerseits direkt mit ihnen.

Andererseits sind sie auf die Berichterstattung der Massenmedien angewiesen. Diese übernehmen jedoch die Botschaften der Parteien meist nicht ungefiltert, sondern sie wählen aus (Selektion) und sie interpretieren und kommentieren das Geschehen. Wie die Massenmedien über die Parteien und ihre Kandidierenden berichten, bleibt dabei nicht ohne Wirkung auf die Wählerinnen und Wähler (vgl. Brettschneider/Rettich 2005). Hinzu kommen Social-Media-Kanäle. Sie werden von Parteien, Massenmedien und Wählerinnen und Wählern mit Inhalt gefüllt. Und sie werden von Parteien, Massenmedien und Wahlberechtigten beobachtet.

Das Wahlkampf-Management

Im modernen Wahlkampf wird kaum etwas dem Zufall überlassen. Meist beginnt die Planung frühzeitig, oft bereits nach der vorangegangenen Wahl: „Nach der Wahl ist vor der Wahl“.

Phase 1: Spitzenkandidierende, Wahlprogramm, Wahlparteitage

Die konkrete Wahlkampfplanung setzt spätestens mit der Auswahl der Spitzenkandidatin bzw. des Spitzenkandidaten und mit den Vorbereitungen für das Wahlprogramm ein — in der Regel etwa ein Jahr vor dem Wahltermin. Diese erste Phase endet mit den Wahlparteitagen, die vier bis fünf Monate vor der Wahl stattfinden. Hier präsentieren sie auch zentrale Wahlkampfthemen: u. a. Innere Sicherheit, Soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Wirtschaftspolitik.

Phase 2: Mobilisierung der Anhängerschaft

Es folgt die Mobilisierung der eigenen Anhängerinnen und Anhänger. Sie sollen die Wahlkampfbotschaften als Multiplikator:innen in die Bevölkerung tragen.

Phase 3: Mobilisierung der Wählerschaft

Mit zentralen Wahlkampfveranstaltungen geht diesezweite Phase in die dritte Phase über. Äußerlich sichtbar wird sie u. a. durch Wahlplakate. Sie signalisieren auch den bislang eher uninteressierten Bevölkerungsschichten, dass die „heiße“ Wahlkampfphase begonnen hat. Hier soll nicht nur die eigene Anhängerschaft zur Stimmabgabe für „ihre“ Partei motiviert werden, sondern es sollen auch Unentschiedene und parteipolitisch Ungebundene überzeugt werden.

Zu den kommunikativen Höhepunkten zählt das „TV-Duell“ zwischen den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten um das Kanzleramt, das wenige Wochen vor der Wahl stattfindet. In diesem Jahr wird es eine Dreier-Debatte, an der Armin Laschet für die Union, Annalena Baerbock für die Grünen und Olaf Scholz für die SPD teilnehmen werden. Es folgen weitere Diskussionsrunden im Fernsehen, zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen, Wahlwerbespots sowie der Get out the Vote-Schlussspurt, also der 72-Stunden-Wahlkampf der letzten drei Tage mit Hausbesuchen und Telefon-Aktionen.

Vor der Bundestagswahl 2021 gibt es einige Besonderheiten:

- Die Parteitage und die großen Wahlveranstaltungen können Corona-bedingt nicht oder nur in eingeschränkter Form mit persönlich Anwesenden stattfinden. Stattdessen werden sie als Online-Veranstaltungen live im Internet gestreamt. Auch der Haustür-Wahlkampf ist eingeschränkt.

- Das Thema Corona-Management hat zahlreiche andere Themen von der politischen Tagesordnung verdrängt. Selbst das Thema Klimaschutz ist kurzfristig in den Hintergrund geraten; vor der Europawahl 2019 hatte es noch die politische Agenda dominiert.

- Wie schon bei den Landtagswahlen in diesem Jahr dürfte auch bei der Bundestagswahl der Anteil der per Brief Wählenden deutlich steigen. Damit werden aus dem Wahltag zunehmend Wahlwochen. Weil viele Wählerinnen und Wähler ihren Stimmzettel bereits Wochen vor der Wahl abgeben, müssen die Parteien schon frühzeitig mit dem Wahlkampf beginnen. Sie versuchen, möglichst viele Stimmen so früh wie möglich für sich zu sichern. Aber: Je früher Wahlberechtigte ihren Stimmzettel abgeben, desto weniger können sie auf Ereignisse im Wahlkampf reagieren und ihre Wahlabsicht ändern.

Systematisches Wahlkampf-Management

Je komplexer Wahlen sind, desto wichtiger wird ein systematisches Wahlkampf-Management. Zwar hat sich in Deutschland noch keine so spezialisierte Wahlkampf-Industrie etabliert wie in den USA, aber auch hier haben Parteien ihren Wahlkampf professionalisiert (vgl. die Beiträge in Althaus 2001; Holtz-Bacha 2019).

Systematisches Wahlkampf-Management setzt sich aus den Phasen Analyse, Planung, Umsetzung und Evaluation zusammen.

Es soll die zwei wesentlichen Grundsteine für den Wahlerfolg legen (vgl. Brettschneider 2002b):

- Die eigene Anhängerschaft muss mobilisiert werden. Die Mobilisierung hängt unter anderem davon ab, wie stark eine Partei ihre Grundüberzeugungen und ihre Wertebasis im Wahlkampf vermitteln kann und wie stark die für eine Partei zentralen Themen in die öffentliche Diskussion gelangen. Hinzu treten das geschlossene Auftreten der Partei, ihre Abgrenzung zur Hauptkonkurrenz (Richtungswahlkampf) und die Überzeugungskraft des politischen Führungspersonals (Problemlösekompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Leadership-Qualitäten).

- Die parteipolitisch ungebundenen Wählerinnen und Wähler müssen überzeugt werden. Verfügen sie über eine hohe formale Bildung und ein ausgeprägtes politisches Interesse, so gelingt dies mittels der im Wahlkampf dominanten Themen und der den Parteien bei diesen Themen zugeschriebenen Kompetenz. Die ungebundenen Wählerinnen und Wähler mit einer niedrigen formalen Bildung und einem geringen politischen Interesse werden hingegen eher durch Einzelthemen beeinflusst, die sie unmittelbar betreffen, oder durch Stimmungen direkt vor der Wahl (vgl. ausführlich Brettschneider/Rettich 2005).

Analyse

Wählerschaft und Themen

Der „gläserne Wähler“ ist der Traum eines jeden Wahlkampfteams. Zu wissen, wie eine Person in der Vergangenheit gewählt hat, welcher Konfession sie angehört, wie viel sie verdient, welchen Lebensstil sie pflegt und wofür sie sich interessiert — all dies sind für Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer wichtige Informationen. Denn aus ihnen lässt sich rekonstruieren, welcher politischen Richtung ein Mensch zuneigt, ob er wählen gehen wird und ob er noch unentschieden ist.

Microtargeting und Direktmarketing

Microtargeting und Direktmarketing

Die Informationen über die Wählerschaft bieten die Grundlage für die Wahlkampfplanung, mitunter sogar für das im Direktmarketing für Konsumgüter gebräuchliche Micro-Targeting. In den USA ist es weit verbreitet; dort sind aus „Zielgruppen“ längst „Zielpersonen“ geworden. Botschaften und Werbekanäle werden nicht mehr nach groben Zielgruppen — etwa die 40- bis 50-jährigen Männer oder die Geringverdiener in den Vororten von Städten — ausgewählt, sondern anhand der Kenntnisse, die man über einzelne Personen hat. Mehr „Micro“ geht nicht. Möglich wird dies durch lasche Datenschutzbestimmungen und eine große Freigiebigkeit der Bürgerinnen und Bürger, wenn es um persönliche Informationen geht. Hinzu kommt eine verfeinerte Analysetechnik für Millionen von Daten (Big Data).

Für Wahlkampfteams hat diese Analyse viele Vorteile: Sie können Personen wirkungsvoller mit maßgeschneiderten Botschaften ansprechen. Zudem können sie Geld sparen, indem sie dort auf Wahlkampf verzichten, wo er sowieso nichts bringen würde. Und sie können ganz präzise jene Personen mit Wahlwerbung überziehen, die noch unentschieden oder wechselbereit sind. Perfektioniert wurde dieses Micro-Messaging im Präsidentschaftswahlkampf 2012 von Barack Obama und 2016 von Donald Trump.

In Deutschland sind solche Praktiken in diesem Umfang und in dieser Tiefe nicht möglich. Die Datenschutzbestimmungen sind hierzulande strenger. Daten werden trotzdem eifrig gesammelt. Direktmarketing ist inzwischen auch in deutschen Wahlkämpfen üblich (vgl. Hegelich/Serrano 2019). Und Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer engagieren sich — ressourcen- und zeitschonend — überwiegend in jenen Stadtteilen oder Vierteln, in denen sie einen hohen Anteil noch unentschiedener Wahlberechtigter verortet haben. Dafür werden repräsentative Bevölkerungsumfragen ebenso genutzt wie Daten aus der Wahlstatistik zurückliegender Wahlen. Auch kommen Fokus-Gruppen zum Einsatz. In ihnen diskutieren acht bis zwölf Personen unter Leitung einer Moderatorin bzw. eines Moderators über die Slogans der Parteien, Plakat-Entwürfe oder über Themen. So gewinnen die Parteien detailliertere Einblicke in die Denkweise verschiedener Wählergruppen.

Themen-Monitoring

Themen-Monitoring

Darüber hinaus beobachten Parteien die Entwicklung der Themen-Landschaft. Mit Themen-Monitoring wird festgestellt, wie sich die eigenen Wahlkampf-Themen in den Wählergruppen und in der öffentlichen Diskussion entwickeln. Dafür werden mehrere Messinstrumente miteinander verknüpft: Die Medienresonanzanalyse zeigt, wie häufig und mit welcher Tonalität klassische Massenmedien über wahlrelevante Themen berichten. Das Online-Monitoring liefert diese Informationen für Online-Medien wie Spiegel online oder Bild.de. Aber auch die Diskussionen in Online-Plattformen, Blogs und Foren und in Sozialen Netzwerken werden verfolgt (Social Listening). Und aus Umfragen ist bekannt, welchen Wählergruppen welche Themen wichtig sind und wie sie die Problemlösekompetenz der Parteien bewerten.

Parteibindung sinkt

Zu den Erkenntnissen der Wahlforschung zählt, dass die Wählerschaft immer stärker fragmentiert ist und dass der Anteil der Stammwählerinnen und Stammwählern schrumpft. Das liegt vor allem daran, dass aufgrund des sozialen Wandels die langfristigen Bindungen von Menschen an Parteien nachlassen bzw. nicht mehr in dem Umfang entwickelt werden, wie dies früher der Fall war. Diese langfristig stabilen psychologischen Bindungen werden als Parteiidentifikation bezeichnet und bilden — sofern vorhanden — das Grundgerüst des Wahlverhaltens. Sie werden während der Sozialisation erworben und verfestigen sich mit wiederholter Stimmabgabe für eine Partei. Weil die Parteiidentifikation fest im individuellen Orientierungssystem verankert ist, wird sie von äußeren Einflüssen — etwa der Medienberichterstattung oder den Wahlkampfaktivitäten — nur selten verändert.

Die Rolle der Massenmedien im Wahlkampf

Daneben sind kurzfristigere Faktoren wirksam: die Einstellungen der Wählerinnen und Wähler gegenüber den Parteien und den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten (Abbildung 2; vgl. Brettschneider 2002a). Welcher Partei bzw. welchem Kandidierenden trauen die Wahlberechtigten die Lösung der als wichtig erachteten Probleme zu? Welche Kandidatin bzw. welcher Kandidat wird als führungsstärker wahrgenommen, welche Partei erscheint geschlossener und verlässlicher?

Solche Fragen sind vor allem für jene Wahlberechtigten wichtig, die über keine starke Parteibindung verfügen. Die Medienberichterstattung hat bei ihnen nicht nur eine mobilisierende Wirkung, sondern auch eine meinungsbildende. Denn ein Großteil der zur Beantwortung der oben genannten Fragen notwendigen Informationen oder Eindrücke wird über die Medienberichterstattung vermittelt. Zudem bestimmt die Medienberichterstattung zu einem erheblichen Teil mit, welche Themen als lösungsbedürftig angesehen werden und welches Gewicht die den Parteien und Kandidierenden zugeschriebenen Kompetenzen bei der Stimmabgabe haben (vgl. Brettschneider/Rettich 2005).

Weitere Wahlkampfinstrumente

Die Einstellungen gegenüber den Kandidatinnen und Kandidaten und den Parteien werden jedoch nicht nur durch Massenmedien geprägt, sondern auch durch den direkten Kontakt. Schon Lazarsfeld, Berelson und Gaudet (1968: 158) erkannten in ihrem Wahlkampfklassiker „The People’s Choice“ für die USA: „More than anything else people can move other people“.

Dies trifft auch für die Bundesrepublik zu. Deshalb setzen Parteien im Wahlkampf auch auf Hausbesuche, Straßenwahlkampf und direkte Kommunikation im Web 2.0 (vgl. Geise/Podschuweit 2017). Zusätzlich zu diesen direkten Kontakten werden Paid Media eingesetzt. Dies sind Wahlwerbemittel, für die die Parteien bezahlen und die daher keinem Einfluss durch die Redaktionen von Massenmedien unterliegen: Dazu zählen unter anderem Wahlplakate, Wahlwerbespots und Broschüren.

Planung

Auf die Analyse folgt die Planung. Das Fundament dafür bildet die Grundhaltung der Partei, die sich wiederum aus ihrer Tradition und aus ihrem Grundsatzprogramm ergibt. Sie wird mit der aktuellen Themen- und Kandidierenden-Konstellation verknüpft.

Im Kern muss die Frage beantwortet werden: Mittels welcher Wahlkampfinstrumente transportieren wir welche Botschaften an welche Zielgruppen?

Dazu müssen die Ziele festgelegt werden, die den größten Wahlerfolg versprechen: Ausschöpfung der Stammwählerschaft, Erreichen und Überzeugen von x Prozent der Wechselwählerinnen und -wähler, Steigerung des Stimmenanteils in bestimmten Regionen um y Prozentpunkte. Auch müssen Grundsatzfragen geklärt werden: Welcher Mix aus Themen-, Personen- und Richtungswahlkampf ist erfolgversprechend? Führt man eher einen Leistungsbilanz- oder einen Angriffswahlkampf? Welche Themen sollen in den Mittelpunkt gerückt werden? Wie lauten die Kernbotschaften?

Für das Themenmanagement stehen drei Taktiken zur Verfügung (vgl. Brettschneider 2002b):

- Agenda-Setting: Beim aktiven Setzen der politischen Tagesordnung wird versucht, jene Themen in der Medienberichterstattung und in der öffentlichen Diskussion zu lancieren oder sie dort zu halten, bei denen entweder die eigene Partei bzw. die eigene Kandidatin oder der eigene Kandidat von der Bevölkerung als kompetent angesehen werden oder bei denen die Bevölkerung bei gegnerischen Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten Defizite wahrnimmt.

- Agenda-Cutting: Es wird versucht, jene Themen aus der Medienberichterstattung und der öffentlichen Diskussion fernzuhalten oder sie von dort verschwinden zu lassen, bei denen entweder die eigene Partei bzw. die eigene Kandidatin oder der eigene Kandidat von der Bevölkerung nicht als kompetent angesehen werden oder bei denen die Bevölkerung gegnerischen Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten mehr Kompetenz zuschreibt.

- Agenda-Surfing: Wenn man das in der öffentlichen Diskussion existierende Themen-Set nicht beeinflussen kann, wird versucht, dieses Themen-Set zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Negative Campaigning

Auch ist zu entscheiden, in welchem Mischungsverhältnis die eigenen Vorzüge gepriesen bzw. die Schwächen der Konkurrenz kritisiert werden sollen. In den USA ist das Negative Campaigning relativ weit verbreitet. Es basiert auf dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Die Angriffe können sich gegen programmatische Positionen richten oder gegen persönliche Eigenschaften des politischen Gegenübers. Wenn die Angriffe auf die persönliche Integrität des politischen Gegners zielen, Aspekte seines Privatlebens thematisieren und „unter die Gürtellinie“ gehen, spricht man auch von einer „Schlammschlacht“ (vgl. Thelen 2020). Auf Negative Campaigning greifen in den USA vor allem Kandidierende zurück, die relativ unbekannt sind, in der Wählergunst zurückliegen oder über relativ geringe Wahlkampfgelder verfügen. Aber: Negative Campaigning ist eine Gratwanderung, denn die Angriffe können sich gegen den Angreifenden selbst wenden.

Personalisierung des Wahlkampfs

Von zentraler Bedeutung für die Planung ist die Passung von Partei-Themen und Spitzenkandidatin bzw. Spitzenkandidat. Den für das Spitzenamt Kandidierenden kommt bei der Vermittlung von Botschaften eine wichtige Aufgabe zu, denn sie verleihen ihrer Partei und dem politischen Programm Gesicht und Stimme. Dies ist übrigens kein neues Phänomen. „Neben einer zunehmenden Personalisierung der Wahlentscheidung steht die anhaltende heftige Ablehnung der politischen Parteien schlechthin. Alle Werbeaussagen sollten deshalb so stark personalisiert werden, wie es nur irgend möglich ist“. Diese Strategie stammt aus der Wahlkampf- und Werbekonzeption der CDU für den Bundestagswahlkampf 1965. Allerdings waren die Wahlkämpfe der Union bereits seit 1953 stark auf die Person des Spitzenkandidaten zugeschnitten. Und 1969 warb sie mit dem Slogan „Auf den Kanzler kommt es an“ — es ging um Kurt Georg Kiesinger. Die SPD hatte erstmals 1961 mit Willy Brandt einen „Kanzlerkandidaten“ gekürt.

Umsetzung

Die Wahlkampagne auf Hochtouren

In der Umsetzungs-Phase sind einige Grundregeln für den Erfolg von Wahlkampagnen zu beachten (vgl. Radunski 1980; Beiträge in Althaus 2001): Themen müssen einfach kommuniziert werden. Kandidatinnen und Kandidaten produzieren zu diesem Zweck Soundbites, also kurze, prägnante Aussagen, die eine Chance haben, von den Medien zitiert und von den Menschen erinnert zu werden.

Diese Botschaften werden nach Möglichkeit visualisiert. Wo dies nicht möglich ist, greifen Politikerinnen und Politiker zu einer bildhaften Sprache. Bilder eignen sich dazu, im Wahlkampf zu emotionalisieren. Denn es gilt, Herz und Verstand anzusprechen.

Ferner sollten die Aussagen immer auf die Kernbotschaften bezogen sein, und sie müssen permanent wiederholt werden.

Die Wahlkampfzentrale versucht, eine durchgängige Kommunikation über alle Parteigliederungen hinweg sicher zu stellen. Dazu gehört auch das Festlegen der „Botschaft des Tages“, also jener Aussage, die von möglichst vielen in der Partei an ein und demselben Tag kommuniziert werden soll, damit die Wahrnehmungsschwelle in der öffentlichen Diskussion überschritten wird.

Zudem ist es wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben, um auf ein sich änderndes Umfeld reagieren zu können. Auch sind die Wahlkampfinstrumente orchestriert, d.h. aufeinander abgestimmt einzusetzen. Zwei Fragen werden dabei immer wieder kontrovers diskutiert:

- Welche Bedeutung haben Wahlplakate?

- Was ist wichtiger: der Online- oder der Offline-Wahlkampf?

Wahlplakate

Gute Gründe für Wahlplakate

Wahlplakate verschlingen einen erheblichen Teil der Wahlkampfbudgets. In der Öffentlichkeit ist ihre Wirkung umstritten. Häufig ist daher vor Wahlen der Vorschlag zu hören, auf die Plakatierung ganz zu verzichten. Allerdings will keine Partei damit anfangen. Denn für Plakate sprechen gewichtige Gründe: Erstens werden Wahlplakate von vielen Menschen wahrgenommen.

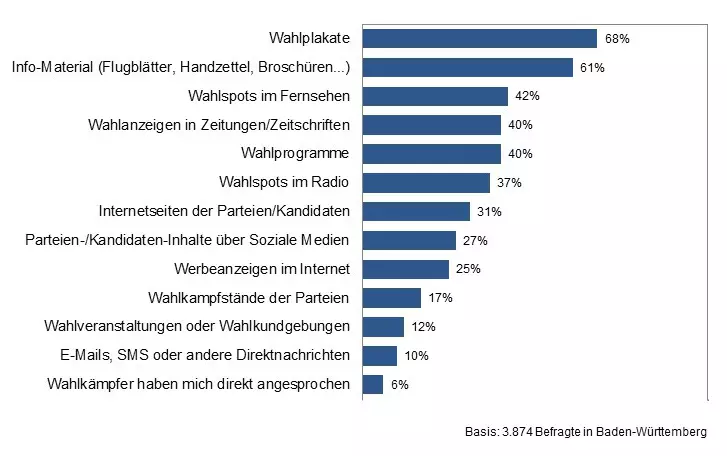

Das zeigt sich auch in einer repräsentativen Umfrage vor der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Dort gaben gut zwei Drittel der Befragten an, Informationen mittels Wahlplakaten wahrgenommen zu haben (Abbildung 3). Damit lagen sie an der Spitze aller Wahlwerbemittel der Parteien — noch vor dem Info-Material der Parteien, TV-Spots und Anzeigen in der Presse (vgl. ähnlich Schulz 2015).

Zweitens signalisieren Plakate durch ihre massive Präsenz im öffentlichen Raum auch politisch weniger interessierten Menschen, dass sich der Wahlkampf in seiner heißen Phase befindet.

Auch können sie die Involvierung und Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler fördern. Und schließlich können Parteien die ihnen wichtigen Themen „plakativ“ bekannt machen. Dies setzt allerdings gut gemachte, glaubwürdige und überzeugende Plakate voraus.

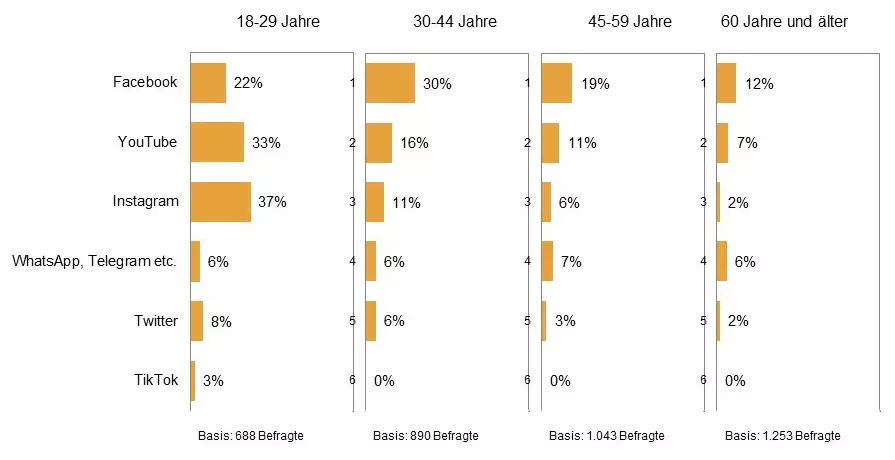

Fragewortlaut zur Abbildung: „In welchen Sozialen Medien haben Sie schon etwas über den Wahlkampf oder die Landtagswahl wahrgenommen? Dabei ist es egal, ob die Inhalte von den Parteien, den Kandidat:innen oder anderen veröffentlicht wurden?“ (Befragung zwei Wochen vor der Landtagswahl; Anteil derjenigen, die den Wahlkampf in Social Media wahrgenommen haben; Mehrfachnennungen waren möglich)

Welche Plakate wirken?

Die meisten Plakate genügen jedoch nicht den Qualitäts-Anforderungen. Dies gilt vor allem für die standardmäßig aufgestellten Kopf-Plakate, auf denen ein Porträt-Foto der Wahlkreiskandidatin bzw. des Wahlkreiskandidaten zu sehen ist, nebst Namen und entsprechender Parteizugehörigkeit. Auf das Plakatieren dieser Variante könnten Parteien tatsächlich verzichten. Das Gleiche gilt für die meisten Text-Plakate. Sie werden kaum wahrgenommen, geschweige denn erinnert. Negativ bewertet werden auch überfrachtete Plakate.

Damit Plakate wirkungsvoll sind, müssen sie folgende Voraussetzungen erfüllen: Es sollte sich um Bild-Plakate handeln. Bild-Elemente werden häufiger, schneller, unmittelbarer und positiver wahrgenommen als Text-Elemente. Sie werden auch besser erinnert als Text-Elemente und können besser wiedergegeben werden. Dazu müssen assoziationsreiche, positiv-emotionale und klare Bild-Motive verwendet werden (vgl. Geise 2011). Vor allem aber müssen Bild-Plakate einen klaren thematischen Bezug des Motivs und einen kurzen, eindeutigen Slogan aufweisen. Dann kann es ihnen gelingen, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, das für die Partei wichtig ist.

Online-Wahlkampf

Die Bedeutung des Internets wächst von Wahlkampf zu Wahlkampf. Das Internet ist vor allem für Erst- und Jungwähler:innen die bevorzugte Informationsquelle (vgl. von Pape/Quandt 2010). Auch für Parteien ist das Internet ein günstiges und schnelles Informationsmedium. Damit können Parteien die Massenmedien umgehen und Wählerinnen und Wähler direkt ansprechen.

Vernetzung des eigenen Wahlkampfteams

Zudem erleichtert das Internet die interne Koordination. Das eigene Wahlkampfteam lässt sich mit seiner Hilfe perfekt vernetzen. Mobil und schnell sein, das ist das Erfolgsrezept. Via Smartphone erhalten die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer aus der Zentrale die „Botschaft des Tages“. So wissen sie, über welches Thema sie reden sollten und welche Argumente dabei einzusetzen sind. Kein Wunder also, dass Parteien immer mehr in den Online-Wahlkampf investieren.

Von Barack Obama wird behauptet, er sei der erste amerikanische Präsident gewesen, der seinen Wahlerfolg auch dem gezielten Einsatz des Internets zu verdanken hatte.

Campaign 2.0 — das ist weit mehr als nur eine Homepage, auf der sich die Wahlberechtigten über die Kandidierenden und ihre Positionen informieren können. Campaign 2.0 — das ist der koordinierte Einsatz von Messenger-Diensten und E-Mail, von Blogs, von Sozialen Netzwerken (wie Facebook) und von Videoportalen (wie YouTube).

Interaktion mit Wählerschaft

So wird Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern der Schritt von der Einweg-Kommunikation hin zur interaktiven Kommunikation erleichtert: Wer im Internet unterwegs ist, empfängt nicht nur passiv Botschaften, sondern wird in ein Netzwerk integriert und kann Ideen beitragen. Beispielsweise kann sich jede und jeder auf den Wahlkampfseiten der Kandidierenden bzw. der Parteien zur ehrenamtlichen Mitarbeit eintragen. Diese Involvierung ist aus Sicht der Parteien wichtig: Denn involvierte Wählerinnen und Wähler sind sichere Wählerinnen und Wähler.

Fragewortlaut zur Abbildung: „In welchen Sozialen Medien haben Sie schon etwas über den Wahlkampf oder die Landtagswahl wahrgenommen? Dabei ist es egal, ob die Inhalte von den Parteien, den Kandidat:innen oder anderen veröffentlicht wurden?“ (Befragung zwei Wochen vor der Landtagswahl; Anteil derjenigen, die den Wahlkampf in Social Media wahrgenommen haben; Mehrfachnennungen waren möglich)

Social Media-Wahlkampf bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Nicht nur Corona-bedingt steigt die Nutzung von Social Media in Wahlkämpfen. Vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg nahmen 27 Prozent der Wählerinnen und Wähler Partei-Positionen via Social Media wahr — am häufigsten via Facebook (20 Prozent). Es folgen YouTube und Instagram. WhatsApp, andere Messenger, Twitter und TikTok spielen hingegen für deutlich weniger als zehn Prozent eine Rolle. Und: Die 18- bis 29-Jährigen nehmen den Wahlkampf zum einen am häufigsten von allen Altersgruppen via Social Media wahr. Sie nehmen ihn aber zum anderen auch über andere Social-Media-Kanäle wahr: Für sie spielen die Bild-orientierten Kanäle Instagram und YouTube die größte Rolle. Für die 30- bis 44-Jährigen ist es hingegen Facebook (Abbildung 4).

Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft durch Soziale Netzwerke

Allerdings erreichen die Parteien via Social Media oft nur die eigene Anhängerschaft. So entstehen die sogenannten „Echo-Kammern“ der einzelnen Parteien. Das heißt, es kommunizieren vor allem diejenigen miteinander, die ohnehin einer Meinung sind. Ein Austausch unterschiedlicher Argumente findet hingegen in den Sozialen Netzwerken kaum statt. Sie eignen sich daher eher zur Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft statt zur Überzeugung von Unentschiedenen (vgl. Schulz 2019).

Evaluation

Bei allen Anstrengungen, den Wahlkampf systematisch zu planen, entwickelt er doch oft seine eigene Dynamik. Daher ist schließlich permanent zu prüfen, ob der Einsatz von Wahlkampfinstrumenten, Themen und Personen auch die erhoffte Wirkung erzielt. Gegebenenfalls müssen Botschaften und Auftreten nachjustiert werden.

Zusammenfassung

Wahlkämpfe können vorhandene Einstellungen der Wählerinnen und Wähler aktivieren, sie können mobilisieren und überzeugen. Dies alles sind Voraussetzungen für den Wahlerfolg. Dabei kommt insbesondere der Medienberichterstattung eine große Bedeutung zu. Sie prägt die Wahrnehmung, die viele Menschen von den Parteien und ihren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten haben. Und sie prägt die Themen-Agenda — also die Wichtigkeit, die einzelnen Wahlkampfthemen beigemessen wird. Es verwundert daher nicht, dass Wahlkampfteams dem Medienwahlkampf eine besondere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Auftritte in Nachrichtensendungen, „gute Bilder“, einprägsame Aussagen — all das wird im Rahmen des Themenmanagements zu planen versucht.

Über welche Wahlkampfauftritte berichtet wird und wie diese bewertet werden, entscheiden aber nicht die Wahlkampfbüros, sondern die Redaktionen der Massenmedien. Daher versuchen Wahlkampfteams, neben dem Medienwahlkampf auch direkte Kontakte zu den Wählerinnen und Wählern aufzubauen. Sie bedienen sich dabei zahlreicher Wahlkampfinstrumente. Damit diese erfolgreich sind, müssen sie gut aufeinander abgestimmt sein. Wichtiger noch als die Instrumente sind jedoch die Inhalte und die Kandidierenden. Alleine mit der Person des Kanzlers oder der Kanzlerin wird kein Wahlkampf gewonnen. Entscheidend ist die Verbindung der Kandidatinnen und Kandidaten mit wahlrelevanten Themen. Dementsprechend besitzt das Themenmanagement den größten Stellenwert im Rahmen der Polit-PR.

Wahlkämpfe folgen aber keinem Standard-Rezept. Dafür sind die jeweiligen Konstellationen von Parteien, Kandidierenden, Themen und Ereignissen meist zu einzigartig. Wer hat überhaupt Chancen auf den Einzug in den Deutschen Bundestag? Unterscheiden sich die Parteiprogramme deutlich voneinander? Verkörpern die Kandidatinnen und Kandidaten glaubwürdig die Schwerpunkte ihrer Parteien? Unter anderem von diesen Faktoren hängt es ab, wie Wahlkämpfe verlaufen — und wer am Ende gewinnt.

Quellennachweise

Quellennachweise

- Althaus, Marco (Hrsg.) (2001): Kampagne! Neue Marschrouten politischer Strategie für Wahlkampf, PR und Lobbying. Münster u.a.

- Brettschneider, Frank (2002a): Spitzenkandidaten und Wahlerfolg. Personalisierung — Kompetenz — Parteien. Ein internationaler Vergleich. Wiesbaden.

- Brettschneider, Frank (2002b): Die Medienwahl 2002: Themenmanagement und Berichterstattung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 49-50/2002, S. 36-47.

- Brettschneider, Frank/Güllner, Manfred/Matuschek, Peter (2021): Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg: Wahlkampf, Stimmungen, Meinungen. Stuttgart: Universität Hohenheim. URL: https://komm.uni-hohenheim.de/uploads/media/Landtagswahl_2021_Baden-Wuerttemberg.pdf. [14.06.2021].

- Brettschneider, Frank/Rettich, Markus (2005): Medieneinflüsse auf das Wahlverhalten. In: Falter, Jürgen W./ Gabriel, Oscar W./Wessels, Bernhard (Hrsg.): Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2002. Wiesbaden, S. 157–185.

- Geise, Stephanie (2011): Vision that matters. Die Funktions- und Wirkungslogik Visueller Politischer Kommunikation am Beispiel des Wahlplakats. Wiesbaden.

- Geise, Stephanie/Podschuweit, Nicole (2017): Direkte Wähleransprache im Wahlkampf. Ziele, Strategien und Umsetzung aus Perspektive der politischen Akteure. In: Medien & Kommunikationswissenschaft, Heft 65, S. 724–745.

- Hegelich, Simon/Serrano, Juan Carlos Medina (2019): Microtargeting in Deutschland bei der Europawahl 2019. Düsseldorf. URL: https://www.blm.de/files/pdf2/studie_microtargeting_deutschlandeuropawahl2019_hegelich-1.pdf [09.06.2021].

- Holtz-Bacha, Christina (Hrsg.) (2019): Die (Massen-)Medien im Wahlkampf. Die Bundestagswahl 2017. Wiesbaden.

- Lazarsfeld, Paul F./Berelson, Bernard/Gaudet, Hazel (1968): The People’s Choice. How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. Third Edition. New York, London.

- von Pape, Thilo/Quandt, Thorsten (2010): Wen erreicht der Wahlkampf 2.0? Eine Repräsentativstudie zum Informationsverhalten im Bundestagswahlkampf 2009. In: Media Perspektiven, Heft 9/2010, S. 390–398.

- Radunski, Peter (1980): Wahlkämpfe. Moderne Wahlkampfführung als politische Kommunikation. München, Wien.

- Schulz, Winfried (2015): Medien und Wahlen. Wiesbaden.

- Schulz, Winfried (2019): Spiraleffekte in der neuen Medienwelt: Wählermobilisierung und die Nutzung politischer Online- und Offline-Information im Bundestagswahlkampf 2013. In: Studies in Communication and Media, Heft 8, S. 77–114.

- Thelen, Susanne (2020): Wahlkampf gleich Schlammschlacht? Eine Analyse des Negative Campaigning der Parteien zur Bundestagswahl 2017. Baden-Baden.

Stand der Aktualisierung: Juni 2021 | Beitrag von Frank Brettschneider, aufbereitet durch die Internetredaktion der LpB BW.